|

Sentire

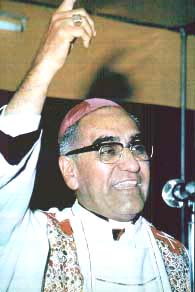

cum Ecclesia, il ministero episcopale di O. A. Romero

di

Abramo Levi

Sono

trascorsi ormai vent'anni dall'assassinio brutale e clamoroso

del vescovo di San Salvador O.A. Romero. La distanza temporale

ed emoti-va dell'evento permette una riflessione più pacata

sul senso del suo ministero episcopale, condotto con coraggio

e forza fino a quella morte, le cui circostanze - sull'altare,

al momento dell'Offertorio - sono simbo-licamente tanto dense.

Assassinio

sull'altare

A

fermare l'occhio della nostra memoria sugli avvenimenti che culmi-narono

la sera del 24 marzo 1980 con l'assassinio del vescovo Oscar Arnulfo

Romero, nella Cappella dell'Ospedale Divina Provvidenza in San

Salvador, c'è quella messa non finita, e il sangue vivo

del celebrante versato sull'altare.

Non c'è solo da ricordare un 'assassinio nella cattedrale',

dopo circa novecento anni da quello famoso. C'è altresì

da superare uno scarto di anni, esilissimo a confronto - venti

appena - ma già molti e forse troppi per la labilità

della nostra memoria. L'assassinio del vescovo Romero non si presta

all'enfasi (storica o letteraria) dell'assas-sinio nella Cattedrale

del vescovo Becket, ma in compenso ha qualche cosa di molto più

puntuale e preciso nello spazio e nel tempo: sull'altare e al

momento dell'offertorio della Messa.

Ne

rilevò l'aspetto inedito e costrittivo p. Turoldo:

"Amico, qui ti devi fermare. E medita, e rileggi... E' Dio

che vuoi farsi capire. Non lo ha colto (il vescovo Romero) per

una strada; si potrebbe dire: non fosse passato per quella strada!

Non lo ha colto in un salotto: uno potrebbe dire: non fosse andato

in quel salotto!... Invece l'ha colto mentre celebrava. E stava

con il calice in mano. E aveva appena detto che in quel calice

c'era del vino in attesa di farsi sangue"1.

Fermiamoci

dunque. La pregnanza del modulo evangelico ci obbliga ad adottare,

per intenderlo, il modello tradizionale di riflessione con i suoi

due tempi: Factum audivimus mysterium requiramus. Ecco il fatto.

Dopo l'omelia del 23 marzo nella quale mons. Romero pregò

e ordinò ai soldati di non uccidere, il colonnello Marco

Aurelio Gonza-les disse: "L'Arcivescovo ha commesso un delitto,

gettando il disprez-zo sul nostro glorioso esercito". La

sera del 24 marzo alle 18.30 nella cappella della Divina Provvidenza

Monsignore terminò la sua breve omelia. Prese il corporale

per stenderlo sull'altare. In quell'attimo si udì uno sparo

e Romero cadde di schianto. Il colpo venne dal lato occidentale

della Cappella dell'Ospedale, dove l'Arcivescovo risiede-va con

i più poveri e abbandonati. Il proiettile penetrò

all'altezza del cuore, senza però toccarlo. Era un proiettile

esplosivo. Provocò una emorragia diffusa. Il colpo fu preceduto

da tre flash del fotografo che si era installato sul pulpito.

Al terzo flash il colpo, che a molti parve lo scoppio di una lampadina.

Passato il primo momento di stupore, alcune religiose ed altre

persone cercarono di aiutarlo. Madre Juanita prese in grembo la

testa di Monsignore e gli levò la stola dal collo. La città

fu tutta confusione. Scemarono i trasporti pubblici, si chiusero

ristoranti e negozi.

L'Arcivescovo fu deposto in un feretro metallico di color grigio

a un paio di metri dal pulpito della Cattedrale, luogo che diventò

famoso in tutto il mondo per le vigorose denunce che mons. Romero

lanciò negli ultimi anni con inusitato rigore contro coloro

che violano i diritti umani in questa piccola nazione centro-americana.

All'interno della Cattedrale, dietro l'altare, un gruppo di 22

tra sacerdoti, religio-se e seminaristi fanno un digiuno completo

fino al momento della sepoltura dell'Arcivescovo. Il digiuno e

la preghiera sono la maniera con cui il popolo di Dio mostra il

suo desiderio di cambiamento in momenti estremi. Questo dunque

il fatto. A cui si può aggiungere la testimonianza di un

altro fedele: un'ora prima della Messa l'Arcive-scovo si recò

a S. Tecla per confessarsi, come era solito fare ogni settimana.

Il

mysterium della morte di Romero

Prima

di passare al secondo momento, mysterium requiramus, c'è

da rispondere a un'obiezione, che si può sbrigativamente

formulare così:

"Qui di mistero non ce n'è. Qui c'è soltanto

il fatto di un vescovo che si è sbilanciato un po' troppo

a sinistra, con tutte le buone intenzioni - ovviamente - e con

una buona dose di ingenuità, così da provocare per

una sorta di reazione uguale e contraria la sua eliminazione fisica".

Io penso che questa sarà stata e sarà, nei dovuti

modi e forme, l'obiezione che l'avvocato del diavolo solleverà

nel processo di beati-ficazione. E penso anche che il postulatore

della causa farà notare a sua volta che la reazione fu

per ogni verso eccessiva e non certamente uguale. E tuttavia c'è

ragione di parlare di mistero. E i primi ad avvertirne l'aura

furono i più alti rappresentanti della gerarchia du-rante

le esequie dell'Arcivescovo.

Il card. Corripio, rappresentante del Papa, disse: La Chiesa universale

celebra oggi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E mentre

alcuni stendevano sul suo cammino i mantelli e agitavano rami

di palma, altri sconcertati, si domandavano: - Chi è costui?

Oggi la città di San Salvador fa la stessa domanda per

mons. Romero: - Chi è costui? E noi che lo conosciamo,

rispondiamo: - E' un Pastore che ubbidì fino all'ultimo

ai dettami della sua coscienza.

A

sua volta il Vicario capitolare, mons. Urioste diceva: Siamo come

cristiani il giorno della Pentecoste, parliamo varie lingue, riceviamo

telegrammi che ci riesce difficile tradurre. Il fatto è

che gli uomini di buona volontà di tutto il mondo sono

riuniti in questa Catte-drale di San Salvador, perché crediamo

che mons. Romero è vivo e crediamo pure che il suo spirito,

che è lo spirito di Gesù, rinasce in ciascuno di

noi.

Accanto

a queste voci alte c'è il sottovoce di testimonianze umilissime,

ma ancor meglio intonate al modulo evangelico, fin quasi a coincidere.

Una di queste venne segnalata dal Vescovo ausiliare di Madrid,

mons. Iniesta.

Una

mattina andai a baciare quelle suppellettili sacre e consacrate

da quella morte. Nel chinarmi vidi sotto l'altare una corona di

spine. Ne chiesi conto alla religiosa dell'Ospedale che mi accompagnava.

Mi rac-contò un grazioso episodio praticamente sconosciuto

in San Salvador. Una vecchietta salvadoregna veniva di quando

in quando, da molto lontano, ad ascoltare la messa mattutina dell'Arcivescovo,

poi si intratte-neva qualche po' con lui e gli offriva frutti,

portati da lei stessa. Un giorno, l'ultima volta che venne a vederlo,

già parecchi mesi fa, gli portò come sempre della

frutta che gli consegnò al finire della Messa. Questa volta

però gli portò un crocifisso che gli pose al collo

e una corona di spine presa da una pianta chiamata izcanal con

spine di due o tre centime-tri e chiese di mettergliela sulla

testa. Monsignor Romero accettò, e mentre l'Arcivescovo

teneva la corona di spine in testa e il crocifisso al petto, lo

benedisse.

Questo

episodio fa pensare all'unzione di Maria di Betania, con quel

tanto di diverso che ne assicura l'autenticità eliminando

qualsiasi forma di attrazione analogica. C'è la medesima

grazia nella risposta che il vescovo Romero diede alle Suore che

lo guardavano con una certa invidia, quella mattina del 24 marzo,

recarsi al mare per riposare e bagnare i piedi nel mare: "Dove

vado io, voi non potete venire!". Cosa avranno detto le Suore

quella sera?

La

conversione

Noi

non possiamo far nostra la certezza della presenza di un mistero

reale quale vi fu nella vecchietta della corona di spine o nelle

religiose che udirono quella citazione evangelica, così

verde di speranza alla mattina e così rossa di sangue la

sera. Per il mistero del vescovo Romero noi abbiamo un'altra possibilità:

quella di declinarlo sul para-digma della 'conversione'. Questa

declinazione è alla nostra portata. Tramite essa noi possiamo

avvicinarci in maniera convincente alla reale vita, passione e

morte di mons. Romero. Ma la conversione del vescovo Romero deve

essere a sua volta analizzata per non rischiare di cadere in belle

approssimazioni drammatiche.

Non c'è paragone tra questa conversione e quella, per citare

episo-di famosi, di un Saulo o di un Agostino.

Iniziamo con una doppia domanda: Come fu vista da fuori la conversione

di Romero? Come fu vissuta da lui stesso? Per la prima domanda

abbiamo una testimonianza preziosa: quella di Jon Sobrino, il

gesuita che, solo per essere in quel torno di tempo assente (si

trovava in Thailandia), sfuggì al massacro dei gesuiti

dell'Università Centro Americana (UCA) perpetrato dagli

squadroni della morte nel novem-bre 1989. Ebbene, cosa pensava

J. Sobrino di mons. Romero al tempo dell'ingresso in San Salvador

come Arcivescovo? Ascoltiamolo:

"È

evidente che non vedevamo di buon occhio che mons. Romero fosse

il successore dell'arcivescovo Luis Chavez, vescovo pastorale

molto vicino al popolo e con cui avevamo buonissimi rapporti...

Mi chiedevo se mons. Romero aveva il coraggio di denunciare la

repressione o se, al contrario, la voleva facilitare. Pochi giorni

dopo ricevetti una cartolina postale da un gesuita messicano la

quale per poco non mi faceva le condoglianze. Noi tutti vedevamo

un orizzonte molto scuro. Per fortuna, ci sbagliammo".

Ecco

invece la testimonianza dello stesso Sobrino dopo l'assassinio

dei gesuiti, a dieci anni dalla morte di Romero:

Voglio

dire invece qualche cosa su ciò di cui, con frequenza,

parlavamo di Monsignor Romero. Quello era linguaggio di fede.

Voler bene e ammirare Monsignor Romero non è una cosa difficile

in assoluto; lo è magari per quelli che negano la luce

e hanno un cuore di pietra, ma cercar di seguire e accettare tutto

Monsignor Romero è cosa di fede. Io credo che per loro,

(i gesuiti uccisi, n.d.r.), per me e per tanti altri, Monsignor

Romero fu un Cristo attualizzato e, come Cristo, sacramento di

Dio... Non credo che né il Signore Gesù né

il Padre siano gelosi che io parli così di Monsignor Romero.

Dopo tutto, lui è stato per noi tutti il loro dono più

prezioso in questi giorni.

La

conversione di mons. Romero è dunque da collocare nella

cornice di queste due testimonianze, almeno per quel che riguarda

la conver-sione vista da fuori. Ma è ormai tempo che cerchiamo

quel che è più difficile trovare, cioè come

la conversione fu vista e vissuta dallo stesso Vescovo. Non pretendiamo

di sapere come Romero vide la propria conversione. Possiamo invece

conoscere come la proiettava fuori di sé. Cosa che fece

in un'intervista del 9 novembre 1979 a Giorgio Callegari che chiedeva:

"Ma Lei si è convertito davvero?". Mons. Romero

rispose con molta vivacità:

"Magari

mi fossi convertito! La conversione è sempre verso Dio,

e il povero è precisamente un testimone di questa necessità

dell'intervento di Dio. Trattando con il povero si capisce che

egli è un uomo che deve porre tutta la sua fiducia in un

altro. Se quest'altro è Dio, si ha la vera conver-sione,

perché si può altresì porre la fiducia nell'idolo

del potere, della ricchezza. Convertirsi significa volgersi al

Dio vivo e vero e in questo senso lo sento che il mio contatto

con i poveri conduce a sentire sempre meglio la necessità

di Dio. L'esempio del povero che scopre al di là di un

certo complesso di inferiorità di essere prediletto da

Dio e che quanto più è privo di idoli terrestri

tanto più conta sulla protezione di Dio e pone in Dio la

speranza della sua liberazione insegna a tutti, anche a noi che

lo predichiamo, che senza Dio non possiamo far nulla".

Il

testo di questa intervista ci servirà per indovinare come

fu vissuta la conversione da parte del vescovo Romero. Dico indovinare,

perché potrà accadere che nel vissuto quotidiano

del Vescovo non si riesca a trovare qualche cosa di simile a una

conversione quale noi immaginia-mo, con esorcismo sulla vita passata,

con propositi di completo rinno-vamento, con preghiere e astinenze,

con una scelta di povertà volonta-ria. Niente di tutto

questo nella conversione del vescovo Romero. Porto un solo esempio

a riprova.

Nell'occasione dell'ingresso dell'Arcivescovo a San Salvador (se

ne è già trattato) alcune signore della aristocrazia

salvadoregna avevano avanzato la proposta della costruzione di

una nuova sede episcopale degna dell'alto ministero: "Volentieri

accetterò questa casa - rispose l'Arcivescovo - quando

tutti i poveri che abitano nei barrios della miseria avranno una

casa". Non c'è nulla in questa risposta che risenta

di quel pauperismo (sempre un po' ambiguo) che spesso connota

delle scelte radicali. L'Arcivescovo non è contrario a

una bella resi-denza, ma che non stoni con la miseria degli altri,

come stona l'illumi-nazione notturna di certe chiese e monumenti

che schiacciano ancor più nel buio le altre abitazioni.

Sentire

con la Chiesa

Difficile

dunque isolare questa conversione, che si realizza, si direbbe,

nell'identico. Infatti i termini reali della conversione, il suo

statuto e le sue esigenze sono già inscritte come in una

sorta di codice genetico nel motto che il Vescovo scelse per il

suo stemma e che poi adottò anche come sigla per la sua

radio Isax: "Sentire cum Ecclesia". Se andiamo a rileggere

l'intervista non facciamo certo fatica a rintracciarvi termini

come 'sentire', 'senso', 'sento'. Si può ben dire che la

storia della conversione di Romero è la storia di questo

'sentire' che determina poi il modo di guardare alla Chiesa, di

vederla, di ascoltarla.

In un primo tempo il "Sentire cum Ecclesia" fu inteso

da Monsignor Romero nel senso più ovvio ed elementare,

scolastico. È il senso di tutto ciò che nella vita

è propedeutico, preparatorio. Il sapere quel che si deve

fare e l'eseguirlo secondo l'ordine ricevuto fa parte della propedeutica

della vita. A questo proposito il vescovo Romero rac-contava un

particolare della sua fanciullezza. La famiglia Romero si poteva

classificare come una famiglia agiata (anche se non appartene-va

alle famose 14 famiglie detentrici della maggior parte delle proprie-tà

in Salvador). Piccolo emblema di questa agiatezza era un cavallino

di legno regalato in qualche occasione al piccolo Oscar. Quando

la mamma mandava il figlioletto per qualche servizio e voleva

una obbe-dienza pronta e gioiosa, gli diceva: "Monta sul

tuo cavallino e va'!". E Oscar, docile, saliva sul suo 'ippogrifo'

e si metteva al galoppo, andata e ritorno.

Questo episodio mi sembra illuminante per capire quale senso abbia

avuto in quel primo tempo il motto "Sentire cum Ecclesia".

Esso significò per il Vescovo un'adesione intelligente,

incondizionata, gio-iosa alla dottrina della Chiesa, al suo magistero,

alle sue direttive. Un passaggio limpido e senza riserve dall'obbedienza

alla madre all'obbe-dienza alla madre Chiesa. Perfino il cavallino

ha qui il suo simbolismo. Mons. Romero fin dall'inizio del suo

ministero tenne molto all'uso di tutti i mezzi di comunicazione

forniti dal progresso tecnico: la stazio-ne radio diocesana, l'altoparlante

montato sulla camionetta che lo tra-sportava nella visita alle

parrocchie. Romero non era certo un laudator temporis acti. Fin

da giovane prete aveva preso ad amare la sua fotocopiatrice e

il suo computer, magari in un'edizione rudimentale.

Il motto "Sentire cum Ecclesia" aveva dunque un suo

significato chiaro. Tra consenso e dissenso egli si collocava

senza il minimo di esitazione dalla parte del consenso; e non

risparmiava dure strigliate ai 'medellinisti', tra i quali in

prima fila i teologi dell'UCA. In questo modo però il motto

"Sentire cum Ecclesia" veniva onorato solo nella sua

accezione più ovvia: consentire, non dissentire! Ma quel

motto portava da sé molto più avanti: non a una

sterile dialettica tra consen-so e dissenso, bensì alla

ricerca del 'senso'. Il passaggio, o, se proprio si vuole, la

conversione del vescovo Romero avvenne per il tramite di un approfondimento

del 'sentire' con la Chiesa. Così il Vescovo andava a raggiungere

quella radice autentica alla quale si era afferrata Teresa di

Lisieux (dottore della Chiesa!) quando diceva: "sento che

non mi sbaglio".

Approfondimento definitivo e veramente 'radicale' quello di Tere-sa

di Lisieux: "Nel cuore della Chiesa mia madre io sarò

l'amore". Approfondimento graduale, ma lineare e inflessibile

nella sua direzio-ne, nel vescovo Romero. Anche in lui c'è

il passaggio dagli ingranaggi della Chiesa al suo cuore pulsante,

dalla gerarchia della Chiesa alla genesi della Chiesa. Scriveva

in un suo 'Piano pastorale':

"Non

si deve intendere la fondazione della Chiesa in maniera legale,

giuridica, come se Cristo avesse dato una carta fondamentale ad

alcuni uomini tenendosi poi separato dagli uomini. L'origine della

Chiesa è assai più profonda. Cristo fondò

la Chiesa per restare egli stesso presente nella storia degli

uomini tramite il gruppo dei cristiani che formano la Chiesa.

La Chiesa è la carne nella quale Cristo concreta lungo

i secoli la propria vita e missione personale".

Credo che con questo testo Romero tocchi il punto dottrinalmente

più profondo del suo 'sentire con la Chiesa'. Da quella

profondità vengono le affermazioni, che sono ovvie quando

vengono prese in astratto, in generale, ma che diventano scandalose

quando sono de-dotte in pratica pastorale. Eccone una:

"Questo

è il pensiero fondamentale della mia predicazione. Niente

mi interessa come la vita umana... Il sangue e la morte vanno

molto più in là di ogni politica e toccano il cuore

stesso di Dio... Niente ha tanta impor-tanza per la Chiesa come

la vita umana, come la persona umana. Soprat-tutto la persona

dei poveri e oppressi, per i quali Gesù disse che tutto

ciò che viene fatto a essi viene fatto a lui".

È

chiaro che qui i poveri non sono considerati alla stregua di una

platea di bocche da sfamare, ma di bocche dalle quali imparare

la verità del Vangelo. Queste parole Romero le pronunziò

alte e chiare nel discorso in occasione del conferimento della

Laurea Honoris causa a Lovanio:

"Il

mondo dei poveri con caratteristiche sociali e politiche assai

concrete, ci insegna dove deve incarnarsi la Chiesa per evitare

la falsa universalizza-zione che termina sempre con la connivenza

coi potenti. Il mondo dei poveri ci insegna come deve essere l'amore

cristiano, che intende certa-mente la pace, ma che smaschera il

falso pacifismo, la rassegnazione e l'inattività. Crediamo

che questa sia la maniera di conservare l'identità e la

trascendenza stessa della Chiesa, perché in questa maniera

conservia-mo la fede in Dio.

Identità

e trascendenza: l'ultima omelia

Identità

e trascendenza. Queste due parole sono la bussola sulla quale

il Vescovo si orienta nella ricerca del 'senso' del "Sentire

cum Ecclesia". Cerchiamo di seguirlo in questa ricerca tenendo

sott'occhio in parti-colare le omelie della Quaresima del 1980

(che culminò con la sua morte). Quelle omelie suscitarono

vaste e opposte reazioni per qual-che cosa di inedito, di inusuale.

Chi mai fa attenzione allo schema delle omelie che il prete fa

in Chiesa? È già molto se la gente si porta via

qualche buon pensiero dall'insieme della predica. Qui invece è

proprio lo schema della predica a entusiasmare o a scandalizzare,

a suscitare ovazioni e proteste altissime. Lo schema delle omelie

quare-simali di Monsignor Romero era così stilato: la prima

parte era un commento alle letture bibliche, la seconda era costituita

da un elenco puntuale, dettagliato, anagrafico degli assassinati

della settimana e, quando era possibile, dei loro assassini o

mandanti. Questa scaletta di argomenti era per se stessa un segno

di contraddizione. C'era chi apprezzava la prima parte dell'omelia

(nella quale il Vescovo si dimo-strava un buon conoscitore della

Bibbia e dei biblisti) e magari si fosse fermato lì! C'era

invece chi era tutt'orecchi per la seconda parte e avrebbe magari

tagliato corto sulla prima.

Per il Vescovo invece il "Sentire cum Ecclesia" si traduceva

in quella concatenazione di argomenti solo apparentemente disparati.

Le due parti dell'omelia erano i due dadi di una sola giocata.

Nella prima parte dell'omelia c'era tutta la forza propulsiva

che poi andava a sfociare nella seconda parte. Vediamo più

da vicino.

Nella prima parte Romero metteva in luce la paziente opera di

Mosé nell'educare il popolo eletto, così che arrivasse

a essere tanto più popolo quanto più popolo di Dio

e tanto più popolo di Dio quanto più popolo. Applicata

al popolo salvadoregno (Monsignor Romero insiste-va volentieri

nel parallelismo tra il popolo d'Israele e il popolo del Salvador)

la lezione di Mosè girava attorno a quelle due parole-chiave:

identità e trascendenza. Quale storia meschina e a corto

respiro può fare il popolo del Salvador, se non è

popolo di Dio! Cogliamo qua e là dalle omelie:

"Quando

si perde di vista la trascendenza della lotta, tutto si fa consistere

in cose che invece sono addirittura sbagliate. Attenzione! Quelli

che lavorano oggi per la liberazione del popolo sappiano che senza

Dio non si può fare nulla e che con Dio anche la cosa più

insignificante è un apporto quando la si fa con buona volontà".

(Omelia della quinta domeni-ca di Quaresima)

E

nell'omelia del 13 gennaio 1980:

"Io

vorrei qui supplicare i leaders politici che parlano al microfono

di non gridare per il semplice fatto di avere davanti a sé

un microfono. La gente dice: Che cosa gli serve il microfono a

questo uomo?! C'è un proverbio che dice: "Non alzare

la voce, rafforza invece le tue ragioni".

Nell'omelia

del 27 gennaio 1980 affiora prepotente il suo "Sentire cum

Ecclesia".

"In

queste ore nelle quali tutto sembra relativo, nelle quali tutto

è confu-sione e niente è vero, come rimane solida

la parola del Vangelo. Il Vangelo dà una consistenza eterna

alla Chiesa. Perciò ripetiamo: la Chie-sa non vive di congiunture,

la Chiesa vive dell'eterna verità che si è realizzata

nel tempo".

Nella

stessa omelia.

"Io

non ho il minimo dubbio che tanto dolore e tanto sangue non abbiano

a dare un giorno un buon raccolto. Sono tempi duri, Dio vuole

che li comprendiamo tuttavia, che riusciamo a interpretare attraverso

essi i segni dei tempi".

Nell'omelia

della quinta domenica di Quaresima troviamo questa suggestiva

definizione della Chiesa: "La Chiesa è l'eterna pellegrina

della storia". Questo mistero di immanenza e di trascendenza

diventa particolarmente luminoso nella figura di Maria:

"Maria,

la Vergine, la serva di Jahweh, nel suo Magnificat canta il Dio

che libera gli uomini, i poveri; ma la dimensione politica di

questa liberazione esplode quando ella dice testualmente: 'Dio

rimanda a mani vuote i ricchi e ricolma di beni i poveri'. Maria

continua poi con una parola che noi potremmo dire insurrezionale:

'ha rovesciato i potenti dal trono'. Questa è la dimensione

politica della nostra fede: la visse Maria, la visse Gesù".

(Omelia del 17 febbraio 1980)

Tutto

questo è molto bello e importante. Ma se il vescovo Romero

si fosse fermato qui nessun tiratore scelto avrebbe mirato al

suo cuore quella sera del 24 marzo 1980 nella Cappella della Divina

Provviden-za. C'era da realizzare la seconda parte del progetto

di educazione di Mosè al popolo eletto: il popolo sarà

tanto più popolo di Dio quanto sarà popolo. Questo

fu l'aspetto ultimo e definitivo "Sentire cum Ecclesia"

da parte di Monsignor Romero. Qui infatti il 'sentire' ha relazione

immediata con la 'sensibilità'. In questo l'insegnamento

del vescovo Romero coincide con l'insegnamento del Papa. Parlando

nel Yankee Stadium nell'ottobre del 1979 Giovanni Paolo Il diceva:

"Il

pensiero sociale e la pratica sociale ispirata al Vangelo dovranno

sem-pre essere caratterizzati da una sensibilità per quelli

che più soffrono, per quelli che sono in estrema miseria,

per gli oppressi da mali fisici, mentali e morali che affliggono

l'umanità. Bisogna cercare le cause strutturali che provocano

i diversi tipi di povertà nel mondo".

E

il vescovo Romero:

"Se

insisto che c'è una repressione sempre crescente e che

sempre meno si reagisce di fronte a questo fatto, comprendetemi

bene: non voglio incitar-vi alla violenza. Coloro che mi hanno

capito così mi calunniano. Al contrario, quello che a me

interessa è domandare ai responsabili della escalation

della repressione di smettere dall'usare violenza per mantenere

il popolo nell'oppressione. E voglio pure convincere il popolo

a non perdere la sua sensibilità morale e la sua coscienza

critica". (Omelia della seconda domenica di Quaresima, 1980)

L'insensibilità

agisce come un corrosivo nel tessuto sociale ed eccle-siale. Ed

è esattamente a questo che tende il clima di terrore: che

sia nell'aria, ma non nominabile, non identificabile, anonimo,

senza i nomi degli assassini e delle vittime. Si arriva al punto

di cospargere i volti degli uccisi con liquidi corrosivi per impedirne

il riconoscimento e la denuncia al mondo di fuori. 'Cambiare i

connotati' ai singoli, farne una pedina nell'ingranaggio: questa

è la strategia di uno Stato che diventa signore e fa dell'uomo

uno schiavo.

Era appunto al fine di tener viva la sensibilità, di non

fare il callo attorno al cuore che il vescovo Romero si estendeva,

nella seconda parte dell'omelia, in un elenco dettagliato di nomi,

contro l'inqualifi-cabile strategia dei desaparecidos. In questo

compito di dare a ogni volto di ucciso il suo documento di identità

il Vescovo fu aiutato da donne come Marianela Garcia.

C'è

una domanda da fare, a conclusione. È mai possibile che

queste due realtà 'popolo di Dio' e 'popolo' si fondano

in una realtà unica?

Monsignor Romero lo crede e lo dimostra con alla mano l'esempio

di Maria.

"L'attitudine

di Maria - dice nell'omelia del 1980 sulle nozze di Cana - deve

esser la nostra attitudine di Chiesa, fiduciosa ma attiva [...].

Non si può ottenere un miracolo solo sperandolo da Dio,

senza porre da parte nostra tutto quello che è alla nostra

portata. Maria è la coniugazione meravigliosa della fede

e della attività".

Da

questa coniugazione nasce la gioia. Gioia più esplosiva

delle bom-be nei canti della Cattedrale. Gioia che risplende di

maggior luce sul corpo opaco che è la fede di molti cristiani

"così incolore, così smorta, così spenta"

(Omelia della Santa Famiglia 1980)

È

una gioia feconda, perché riempie i seminari di giovani:

"Abbon-dano le vocazioni fino al punto che non è possibile

riceverle nei nostri seminari". Ed erano cinque. Il Vescovo

apre le porte. "Dico a quelli che non hanno potuto entrare

in seminario: potete prepararvi anche nelle vostre case, e un

giorno presentarvi già pronti a ricevere l'ordina-zione".

Dipende molto da noi cristiani europei non essere un corpo opaco

sul quale per un attimo fiammeggia l'esempio del vescovo Romero,

ma rifletterne invece, nella fede e nella vita, il fermo e lontano

fulgore.

(La

Rivista del clero italiano, 5 maggio 2000)

================================================================

1.

Dalla prefazione di David M. Turoldo al libro di Levi A., Oscar

Arnulfo Romero, un vescovo fatto popolo, Brescia 1981.

2 Radius, Monsignor Romero, Milano 1993, p. 53.

3 "Il Regno. Attualità", 1990.

|